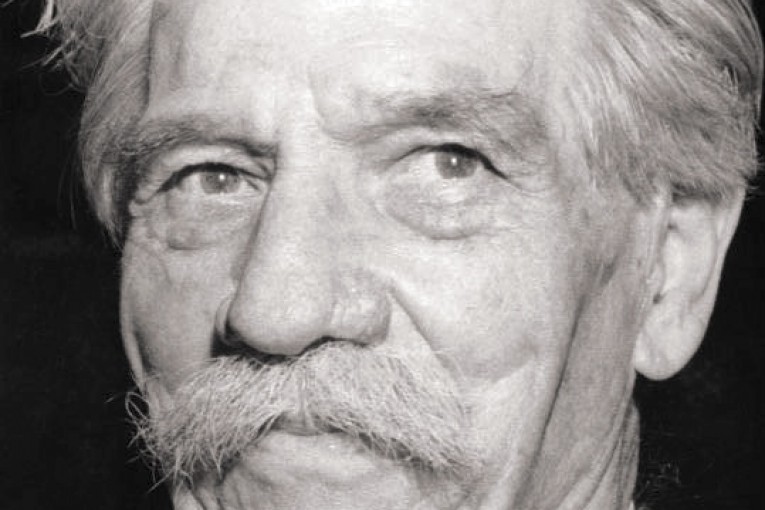

Medico, musicologo, teologo, storico: Albert Schweitzer (Kaysersberg, Alsazia, 1875 – Lambaréné, Gabon, 1965) è soprattutto un benefattore straordinario, uno di quegli uomini che hanno fatto grande il nostro secolo. Figlio di un pastore luterano, sin dalla prima infanzia sente profondamente in debito nei riguardi dell’umanità. Un suo biografo racconta che per molti inverni il ragazzino rifiuta di indossare il cappotto perché i suoi coetanei non ce ’hanno e arrivano a scuola paonazzi per il freddo. A tre anni tenta i primi approcci con la musica sul pianoforte di casa. Presto scopre Bach, e lo studia con tale slancio che l’organista della chiesa di Saint-Sulpice a Parigi lo vuole nella propria scuola, fra le prime del mondo. Suona e studia. Conosce il latino, il greco, l’ebraico. A 26 anni, già laureato in filosofia, scrive un commento alla Bibbia e una monografia su Bach. Poi, sino al 1905, insegna scienze a Strasburgo. Qui Schweitzer conosce Hélène Breslau, figlia di un ebreo, professore di storia all’università. Entrambi sentono irresistibile l’impulso di dedicarsi ai più deboli. Si sposano. E un giorno, casualmente, capita fra le mani di Albert un opuscolo di propaganda missionaria che illustra le impressionanti condizioni in cui vivono i neri dell’Africa Equatoriale francese, «il popolo più derelitto sulla faccia della terra». In particolare, il libretto indica il Gabon e rivolge un appello a chi non terne i pericoli e i disagi della giungla. Qualche ora dopo, Albert parla a Hélène del suo progetto di studiare medicina e di recarsi nel Gabon. La moglie risponde: «Seguirò un corso dì infermiera, così potrò esserti più utile». Nel 1913, Schweitzer si laurea in Medicina e, con la moglie, va in Africa per aprire un lebbrosario a Lambaréné, simbolo concreto del suo cristianesimo. Non solo costruisce il suo ospedale una prima volta, ma alla fine della prima guerra mondiale, dopo essere stato internato dalla Francia come «suddito di un Paese nemico» (l’Alsazia passò alla Germania nel 1871 e ritornò alla Francia nel 1918), torna a ricostruirlo in condizioni ancora più atroci, tra epidemie, inondazioni, carestie. Ogni tanto è costretto ad abbandonarlo: mancano i fondi e per raccoglierli deve andare in Europa a fare concerti e conferenze. Nel 1952 riceve il premio Nobel per la pace. Il suo eroico a ostolato dura più di mezzo secolo.

“Stregoni bianchi” nella giungla

Gabon, 4 settembre 1913. Hélène e Albert Schweitzer raggiungono una piccola missione sul fìume Ogove, che si chiama Lambaréné. Qui, stando alle informazioni avute al momento della partenza dalla Germania, dovrebbero trovare un capannone con tetto di lamiera, dove impiantare il primo nucleo dell‘ospedale. Ma non c’è nulla. Non ci sono neppure uomini disposti a lavorare. Chi ha ancora un po’ di forza sta tagliando il legname che gli speculatori stranieri vendono fuori del continente africano. Il medico alsaziano e la moglie si rimboccano le maniche e non perdono un minuto. Le casse con gli strumenti chirurgici e i medicinali non sono ancora arrivate, ma il “tamtam” ha già diffuso la notizia che gli “stregoni bianchi” offrono medicine: cortei di gente dolorante affluiscono da ogni parte. Intorno al pollaio imbiancato di calce, dove una branda fa le veci di una tavola operatoria, si alza un coro ininterrotto di lamenti e di suppliche. Manca anche l’interprete, ma bastano gli occhi a esprimere la sofferenza di questi infelici, colpiti da ogni sorta di malattie: elefantiasi, dissenteria, lebbra, demenza. E, soprattutto, malnutrizione e fame. Oltre ai mali reali, infuriano anche quelli immaginari: molti indigeni sono ossessionati dell’orrore di minacce oscure, che spesso fanno sparire la ragione ai meno forti. Gli stregoni coltivano la credenza cieca nei tabù (c’è chi crede di morire se calpesta una formica) e talvolta ricorrono al veleno per riaffermare il proprio potere sulla tribù. Le persone sconvolte dalla magia nera vengono buttate nel fiume o abbandonate nella giungla. Sin dal primo giorno la situazione appare drammatica. Ma Albert e Hélène non si perdono d’animo. Dall’alba al tramonto il medico bianco e sua moglie si prodigano senza sosta sotto il sole che arroventa l’improvvisata infermeria. Qualche giorno dopo arrivano medicine e ferri chirurgici. Arriva anche Joseph, un domestico che aveva lavorato nella casa di un commerciante francese. Grazie a lui, il dottor Schweitzer organizza in fretta un archivio, nel quale le cartelle cliniche dei malati vengono registrate con un numero progressivo: lasciando l’ospedale, il paziente porta appeso al collo un cartellino con lo stesso numero. E si poteva essere sicuri che non l’avrebbe mai perso perché attribuiva la guarigione proprio a quel “’amuleto”.

È vero che già da bambino soffrivi per i bisognosi?

Vissuto novant’anni, il tedesco Albert Schweitzer fu teologo (era laureato in Filosofia), musicologo e medico (prese la laurea in Medicina all’età di 38 anni). Dopo essere diventato medico, dedicò tutta la sua vita al lebbrosario-villaggio che fondò, insieme alla moglie Hélène, a Lambaréné, in Gabon.

– È vero che da bambino eri così sensibile che scoppiavi in lacrime quando vedevi qualcuno soffrire?

«Si, ma ero anche un bambino esuberante e allegro. Tanto che il mio maestro mi chiamava Isacco, che in lingua ebraica significa ”colui che ride”».

-Sei stato mezzo secolo immerso nella miseria, tra cataclismi naturali e pericoli di contagio. Non ti sarebbe piaciuto di più fare il concertista?

«La musica per me era quasi un atto di adorazione. Ma aiutare chi ha bisogno è molto più esaltante».

-Che fine ha fatto il tuo ospedale a Lambaréné?

«La difficile eredità è stata raccolta dal dottor Walter Munz. Poi sono arrivati altri medici, altre infermiere. Adesso è un villaggio-ospedale e i fondi non bastano mai. Ma gli uomini sono anche generosi e la Provvidenza divina è infinita».

© 2la.it - Riproduzione riservata.